Maurice Michel, der im zehnten Semester in Halle Medizin studiert, hat ein Forschungspraktikum in der englischen Universitätsstadt Oxford absolviert. Dieser hat ihm auch im Bezug auf seine Doktorarbeit geholfen, die er in der AG Molekulare Hepatologie unter der Leitung von PD Dr. Alexander Zipprich (Klinik für Innere Medizin I, Direktor Prof. Dr. Patrick Michl) schreibt. Im Interview berichtet der 26-jährige gebürtige Wiesbadener über seine Erfahrungen.

Maurice Michel, der im zehnten Semester in Halle Medizin studiert, hat ein Forschungspraktikum in der englischen Universitätsstadt Oxford absolviert. Dieser hat ihm auch im Bezug auf seine Doktorarbeit geholfen, die er in der AG Molekulare Hepatologie unter der Leitung von PD Dr. Alexander Zipprich (Klinik für Innere Medizin I, Direktor Prof. Dr. Patrick Michl) schreibt. Im Interview berichtet der 26-jährige gebürtige Wiesbadener über seine Erfahrungen.

Herr Michel, Sie sind Student an der Medizinischen Fakultät Halle und waren gerade für ein Forschungspraktikum an der Universität Oxford. Wie kam es dazu?

Maurice Michel: Über die Initiative von Professor Feller vom Institut für Molekulare Medizin, Sektion Tumorbiologie, der Medizinsichen Fakultät und mittels eines Stipendiums konnte ich an einem mehrmonatigen Forschungspraktikum an der Universität Oxford teilnehmen. Mein großes Interesse gilt der Grundlagenforschung im Bereich der Tumorbiologie, weil ich in meiner Doktorarbeit eine ähnliche Thematik aufgegriffen habe. Es hat mich deshalb in Oxford an das „Old Road Campus Research Building (ORCRB)“ gezogen, das zum „Department of Oncology“ gehört.

Was genau waren Ihre Aufgaben, woran haben Sie dort geforscht?

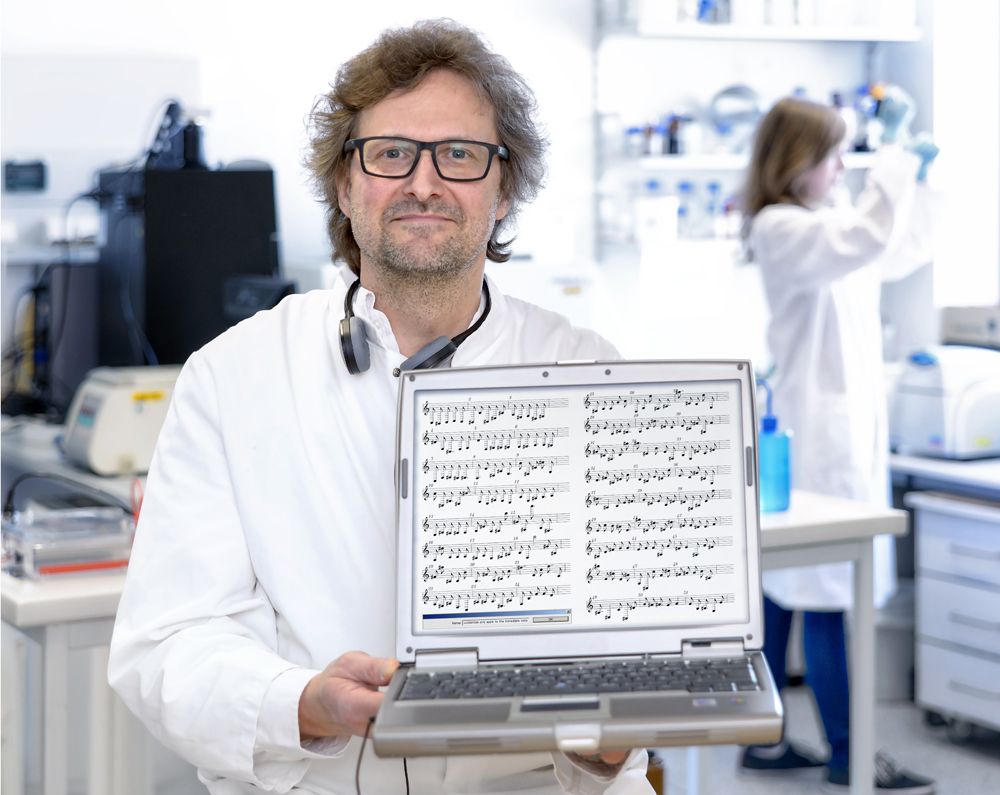

Maurice Michel: Ich war an einem Forschungsprojekt in der „IGF-Group“ von Professor Valentine Macaulay beteiligt. Die Gruppe hat sich auf den IGF-1-Rezeptor und dessen Signalwege spezialisiert, weil dieser als Wachstumsrezeptor bedeutend am Tumorwachstum von verschiedensten Krebsarten beteiligt ist. In meinem Projekt war es das Ziel, den IGF-1-Rezeptor in einer Tumorzelllinie mittels der noch sehr neuen Methode CRISPR Cas9 auf Ebene der DNA genetisch so zu verändern, dass der Rezeptor nicht mehr in dieser Zelle vorhanden ist. Das nennt man „Knock-out“. Der Vorteil in einem Knock-out ist, die genetische Information der Zelle zu verändern, wodurch auch Langzeitfolgen, Adaptationsmechanismen und dessen Auswirkungen auf Signalmoleküle untersucht werden können. Im Hinblick auf Resistenzmechanismen in Krebspatienten könnte dies ein Ansatz sein, solche Vorgänge besser zu verstehen. Und in einem zweiten Projekt war die Aufgabe, den IGF-1-Rezeptor wieder zurück in eine vorher veränderte Zelllinie zu bringen, die den Rezeptor durch Ausschaltung nicht mehr besitzt. Das nennt sich dann „Knock-in“ oder „Complementation“. Ziel war es, zu untersuchen, ob die Veränderungen, die beim Knock-out zu sehen waren, sich durch einen Knock-in wieder umkehren lassen. In Folgeprojekten werden ‚meine‘ Zelllinien nun weiter verwendet, um zu untersuchen, welche Auswirkungen ein chronischer Verlust des IGF-1-Rezeptors haben kann.

Welchen Eindruck hatten Sie denn von Oxford als Universitätsstadt?

Maurice Michel: Das Old Road Campus Research Building ist nur wenige Gehminuten vom Stadtkern entfernt. Dort befinden sich beispielsweise die beeindruckende Bodleian-Bibliothek, der sehenswerte Rundbau der Radcliffe Camera und die zum Teil schon über 700 Jahre alten Colleges der Universität. Die Colleges bieten viele kulturelle Angebote, wie beispielsweise Händel-Konzerte und Theaterstücke, an und laden zu College-Dinners und Barbecues ein, bei denen man viele Studenten der Universität kennenlernt. Derzeit wird auch das 400. Todesjahr von Shakespeare mit Ausstellungen gefeiert und am Wochenende fanden Rugby-Spiele oder Ruder-Wettkämpfe statt, so dass es wirklich viel zu entdecken und erleben gab.