Es erscheint ein wenig verrückt: Martin S. Staege kann mit Genen Musik machen. Das erinnert dann zwar vom Klang her teilweise eher an die Computerspiele der 80er Jahre, aber es geht hierbei weniger um Fragen der Ästhetik, als darum, Unterschiede zwischen verschiedenen biologischen Objekten hörbar zu machen. „Man kann die Stärke der Expression von Genen in Tonhöhe und Tonlänge umsetzen, um Melodien zu erzeugen“, sagt der vor kurzem zum außerplanmäßigen Professor (apl. Prof.) an der Medizinischen Fakultät Halle ernannte Biologe. Seine Forschungsergebnisse hat er in den Scientific Reports des Nature-Verlages publiziert (DOI: 10.1038/srep15281). Zudem wird er in einem Artikel zu musikalischen Genen des renommierten Journals Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) zitiert (DOI:10.1073/pnas.1601004113).

Der Wissenschaftler leitet das Forschungslabor der halleschen Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin (komm. Direktor: PD Dr. med. Roland Haase) und forscht vor allem im Bereich der Genexpressionsanalyse pädiatrischer Tumorerkrankungen und deren Immuntherapie. Seit 2001 führt er hier auch sogenannte Microarray-Untersuchungen durch, mit denen aus kleinen Probenmengen in kurzer Zeit Analysen zur Erfassung der Genexpression möglich sind. Inzwischen verfüge man über umfangreiche Datensätze zu den unterschiedlichen Tumortypen, so Martin S. Staege. Und deren Genexpression ergibt, übersetzt in Musik, unterschiedliche Melodien.

An den musikalischen Genen und der Umsetzung dieser Idee – unabhängig von einer Handvoll anderer internationaler Forscher (siehe PNAS-Artikel) – hat er schon einige Jahre „immer mal wieder“ gearbeitet und die Idee mit anderen diskutiert, sagt er. Es gebe viele Bezüge zur sonstigen Forschung im Labor der Uni-Kinderklinik, denn man könne diese Methode für jede Fragestellung, bei der Microarray-Daten anfallen, nutzen und größere Datensätze analysieren. Eine Arbeit von apl. Prof. Staege, bei der die Methode zur Charakterisierung von Stammzelleigenschaften von pädiatrischen Tumorzellen eingesetzt wurde, erschien Ende Juni im Online-Journal „Stem Cells International“ als Teil einer Kollektion zum Thema „Cells of Origin and Cancer Stem Cells in Solid Tumors“ (DOI: 10.1155/2016/7674824).

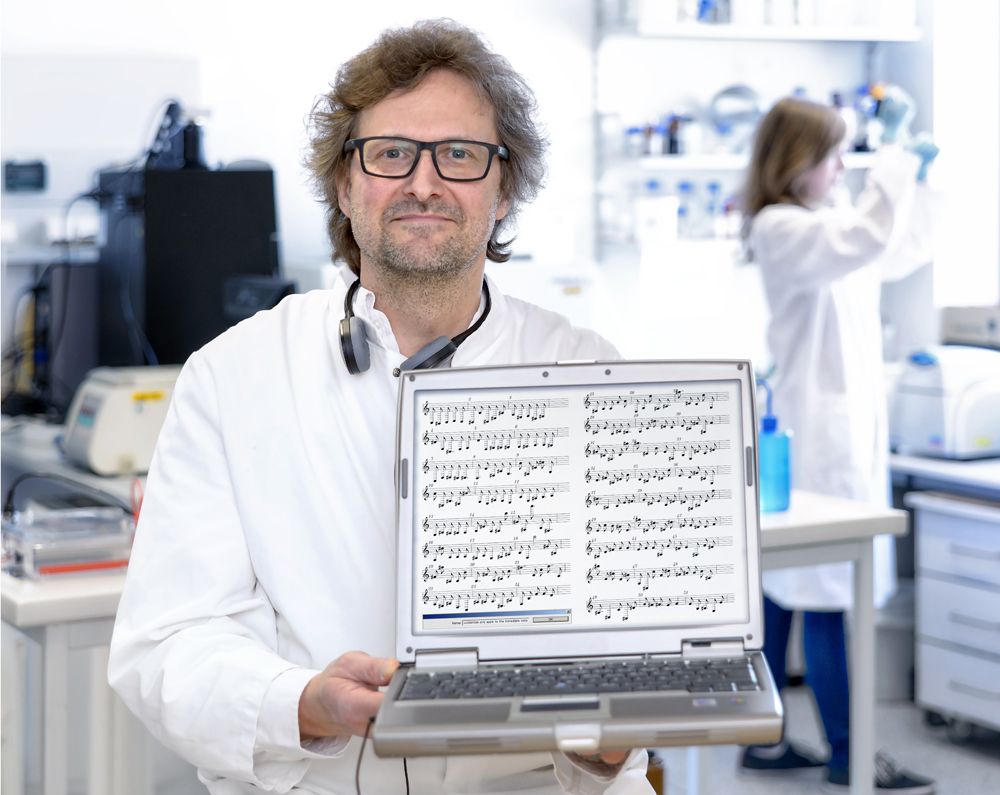

„Ich beschäftige mich auch außerhalb des Labors mit Musik, spiele unter anderem Klavier und Spinett“, erklärt der Biologe seine Affinität zu dem Thema. Der ungewöhnliche akustische Ansatz zur Analyse von Genexpressionsdaten könne dazu dienen, die Tumorforschung um einen neuen Aspekt zu bereichern. Die generierten Melodien lassen sich als Noten darstellen und aus dem jeweiligen Notenbild lässt sich die Stärke der Genexpression ablesen. „Neben der akustischen gibt es also auch eine neue optische Darstellungsmethode“, sagt er. Die Melodien lassen sich dadurch auch auf Instrumenten spielen. Da sie allerdings oft relativ abstrakt sind, ist eine elektronische Erzeugung naheliegend. Die Hoffnung, dass man Unterschiede, die nicht zu sehen sind, zumindest hören könnte, hat sich allerdings noch nicht konkret bestätigt. Insgesamt seien noch viele Aspekte dieser Methode unerforscht, sagt er.

Normalerweise müsse man sich die zugrunde liegenden Daten wie Zahlenkolonnen vorstellen, aus denen dann die Gene rausgefiltert werden, die einen interessieren, so der Wissenschaftler. Die Idee sei dann gewesen, die Informationen akustisch darzustellen. Eine hohe Genexpression könne zum Beispiel durch einen hohen oder einen langen Ton dargestellt werden. „Mir erschien es zunächst am sinnvollsten, die Stärke der Expression in der Frequenz eines Tones zu kodieren“, sagt apl. Prof. Staege. Der Bereich der Frequenzen sei dabei üblicherweise so gewählt, dass er der Klaviertastatur entspreche.

„Am Anfang habe ich die notwendigen Berechnungen in Excel entwickelt und programmiert“, erzählt er. Als hilfreich erwies sich der Kontakt zum halleschen Bioinformatiker Konstantin Kruse, der Ratschläge zur Umwandlung der erzeugten Tonfrequenztabellen in abspielbare Musikdateien am Computer beisteuern konnte. „Zum Schluss wurde der Algorithmus aufgrund von Gutachterwünschen in der Programmiersprache R geschrieben“, so apl. Prof. Staege weiter. Das R-Script wurde als Anhang zu der Arbeit in Scientific Reports veröffentlicht und kann leicht verändert werden.

Das Programm benötigt die Angaben, welcher der tiefste Ton sein soll, in wie viele Tonstufen die Oktave geteilt werden soll und wie viele Tonstufen es insgesamt geben soll. Dadurch werde der höchste Ton definiert. Zusätzlich müsse man zudem festlegen, wie viele Töne das Programm erzeugen soll. Das Programm suche sich dann die Gene, bei denen die Variabilität am höchsten sei. „Diese Gene können dann zum Beispiel auf verschiedene Tumortypen hinweisen“, sagt der Biologe.

Das größere Problem war am Ende nicht, die Töne aus den Datensätzen zu erzeugen, sondern diese Tonbeispiele dann auch in einer publizierbaren Form zu speichern. „Es sind dabei große Datenmengen angefallen“, sagt er. Mittlerweile sind die Melodien als MP3-Dateien in der „Petrucci Music Library“ eingestellt, einer Musik-Bibliothek, in der man sich die Melodien auch anhören kann (http://imslp.org/wiki/Tumour_Music_(Staege,_Martin_Sebastian) unter dem Reiter Synthesized/Midi). Die ist aber weniger für Biologen und ihre ungewöhnlichen Ideen angelegt, sondern für eher „konventionelle“ Musik. Doch auch das ist kein Problem, denn dementsprechend ist Martin S. Staege dort nicht als Biologe registriert, sondern eben als Komponist.

Martin S. Staege glaubt zudem, dass die bisher verwirklichte Variante des „Gene Expression Music Algorithm“ nicht die letzte sein wird. Mehrstimmigkeit bietet hier beispielsweise interessante zusätzliche Möglichkeiten. „Es können darüber hinaus auch bekannte Melodien als Modell verwendet werden und die Eigenschaften einer Probe dementsprechend als eine Abweichung von der Referenz-Melodie dargestellt werden. Die Analyse funktioniert damit überraschend gut, wie die Arbeit in Scientific Reports zeigt“, sagt er. Und wer weiß, vielleicht eröffnen sich damit neue Möglichkeiten für die Erkennung von Erkrankungen und die Identifizierung neuer Zielstrukturen, für die man gewissermaßen nur genau hinhören muss.